高强钢边框组件(二)|低碳·共生·共赢 以“钢”为媒 软实力缔造生态新篇

2025-11-14

在《三北光伏治沙规划》落地实施的背景下,2.53亿千瓦装机目标正加速推进。广袤的“沙戈荒”地区风沙肆虐、温差剧烈,对光伏组件的长期稳定提出了前所未有的挑战。同时,在“双碳”目标持续推进的当下,光伏产业的绿色化转型也已成为必答题。一道新能高强钢边框组件,以“钢”为媒,以低碳与共生为核心,正在为光伏产业书写新的绿色篇章。

全流程绿色制造

践行全链低碳,重塑光伏绿色基因

光伏的绿色化,不只是终端的清洁发电,还贯穿其全生命周期。而材料的选择,是产业绿色基因重塑的起点。一道新能钢边框组件在源头端做出的关键低碳决策,从根本上优化了光伏组件的环境足迹。

源头减碳:材料选择的关键优势

边框作为支撑组件的关键部件,其材质差异直接决定了组件的环境足迹。相比传统铝边框,一道新能高强钢边框组件在生产环节展现出天然的低碳优势。研究数据显示,钢边框能够降低能耗,单位碳排放较铝边框低80%。

这意味着,每一块钢边框组件,都是在为光伏电站积累更可观的“碳预算”。该系列组件不仅仅依赖终端发电的清洁属性,而是让低碳基因从设计制造阶段就深度嵌入产品。通过这一关键选择,一道新能正在推动光伏组件的绿色化转型从源头出发,真正实现可持续发展的长远价值。

循环永续:全生命周期的环保承诺

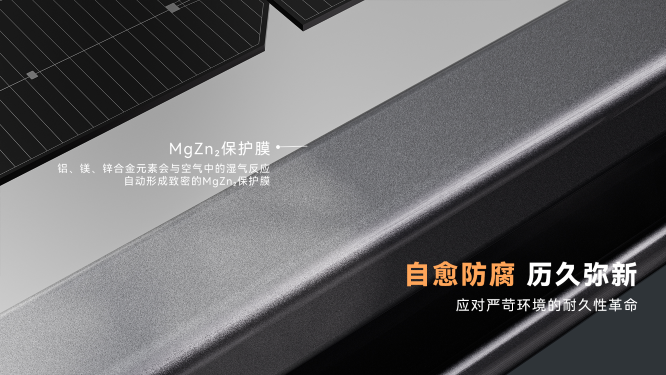

低碳不仅关乎源头材料的选择,更体现在对全生命周期的把控。一道新能将绿色理念深度融入钢边框制造的每个环节,致力于让组件在使用前、中、后期都保持环保属性。生产环节中,钢边框采用环保型锌铝镁镀层工艺,有效减少了能耗与环境负荷;而在使用寿命结束后,钢材更具备100%可回收性,并依托全球成熟的回收体系,实现高效再利用。

与部分材料在回收环节可能出现性能衰减不同,钢边框退役后可直接熔炼再造,重新进入生产循环,性能依旧稳定。这种“从摇篮到摇篮”的闭环模式,有效解决了材料末端处理的环保难题,不仅避免了废弃物累积带来的环境风险,更让光伏组件的低碳优势贯穿全生命周期。通过循环永续的设计理念,一道新能不仅生产绿色产品,更为行业树立了可持续发展的新标杆。

赋能生态修复

从“能源基地”到“生命绿洲”的协同共生

除了制造端的低碳贡献,一道新能高强钢边框组件在“沙戈荒”等特殊场景中,还展现了独特的生态价值。

钢铁脊梁,筑牢治沙的物理根基

在荒漠与戈壁,强风、沙暴与巨大的昼夜温差是光伏电站必须面对的现实挑战。组件结构是否稳固,直接决定着电站能否长期稳定运行。

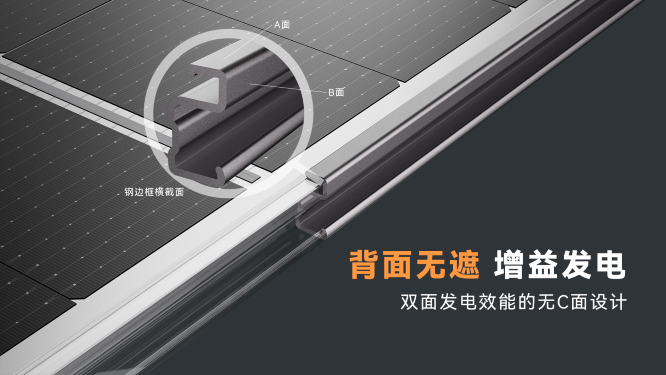

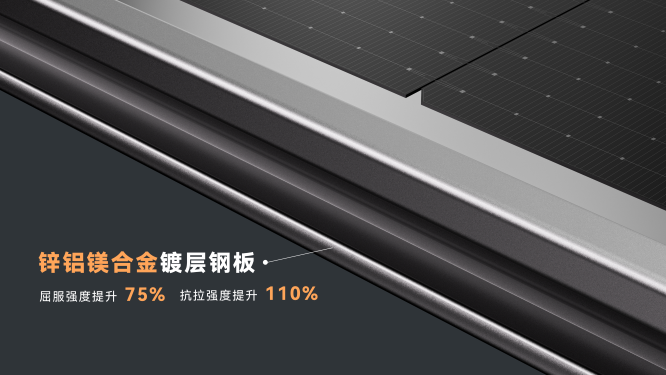

与传统铝边框相比,一道新能高强钢边框在性能上展现出显著优势:屈服强度提升约75%,抗拉强度提升约110%。这种超越性的强度表现,使光伏阵列在极端风沙环境中依然能够保持卓越的稳定性,不仅有效抵御突发的强风载荷,也显著延长了电站的整体寿命和运行安全性。

同时,稳固的钢边框组件阵列在荒漠中形成了一道天然的防风固沙屏障。它削弱了地表风力的侵蚀,为电站板下、板间区域创造了相对温和的“微气候”,减少水分流失,为植被恢复和土壤改良提供了可能。这一物理屏障的存在,让“光伏治沙”不再只是宏观愿景,而是逐步走向可复制、可推广的现实路径,为能源开发与生态修复的协同共赢奠定了坚实的基础。

协同共生,绘就“光-沙-绿”画卷

在钢边框筑起的稳固防线之内,“光伏+生态修复”的潜力得以充分释放。荒漠电站并不仅仅是能源的输出地,更逐渐成为改善生态环境的重要力量。

首先,光伏组件的遮阴作用减少了土壤表层的水分蒸发,让有限的降水能够更长久地滋养土地;其次,光伏电站所产生的清洁电力,可以为灌溉系统和环境监测设备提供稳定能源,推动智慧化治沙与精准化植被管理。依托这一绿色动力,耐旱草木逐步扎根生长,形成点状到片状的绿化带,有效固定流沙,改善土壤环境。

随着植被恢复与土壤质量提升,光伏阵列下逐渐形成一个“光-沙-绿”相互协同的生态画卷。此时,光伏电站已不仅是单一的能源基地,而是兼具能源产出与生态修复的“生命绿洲”。这种模式不仅回应了国家治沙战略,更展现出光伏产业从能源生产者向生态治理参与者的角色转变,为未来大规模“光伏治沙”提供了可持续的发展样本。

一道新能钢边框组件,以全链条低碳制造积极践行国家减排战略,不仅为投资者带来环境权益的增值,也提升了项目在绿色金融体系中的价值。同时,凭借赋能生态修复的独特优势,增强了光伏项目的社会认可度与政策支持度,实现了能源开发与生态治理的同频共振。低碳与共生两大软实力相互叠加,共同塑造出一道新能钢边框组件的独特价值坐标。

站在“十四五”收官与新周期开启的关键节点,一道新能以钢铁般的硬实力和低碳共生的软实力,守护每一座电站的长期稳定,并链接起能源转型与生态文明的未来愿景,为光伏治沙和绿色发展写下坚实注脚。

浙公网安备33080302000236

浙公网安备33080302000236